Von 1966 bis Mitte 2012 war das Augsburger Römermuseum in der ehemaligen Dominikanerkirche untergebracht, die ein würdiges Ambiente für die archäologischen Funde aus Augsburg und seinem Umland bildeten. Dazu zählen Stücke aus der Steinzeit und der Bronzezeit ebenso wie römische Funde und Objekte aus dem frühen Mittelalter. Leider musste dieser Standort aufgrund statischer Probleme geschlossen werden und wird derzeit saniert.

Die meisten der Exponate lagern zurzeit im Depot. Seit 2015 allerdings wird ein Teil der Funde aus der römischen Provinzhauptstadt Augusta Vindelicum in der Toskanischen Säulenhalle des Zeughauses präsentiert. So konnte diese für Augsburg so wichtige Epoche Bürgern und Touristen zumindest in einem kleineren Rahmen weiterhin sichtbar gemacht werden. Denn im Stadtbild selbst ist heute kaum noch etwas zu sehen. Für das Zeughaus wurden bekannte und unbekannte Stücke ausgewählt und in der Ausstellung „Römerlager. Das römische Augsburg in Kisten“ in sieben Themenbereichen zusammengestellt:

- Der Namensgeber der Stadt

- Das römische Militärlager

- Das römische Straßennetz

- Der Handel und das Geld

- Das römische Essen

- Die römische Religion

- Der römische Totenkult

Zunächst wird der Besucher von einer Statue des römischen Kaisers Augustus begrüßt, der der Stadt seinen Namen gab. Am Anfang der römischen Besiedlung Augsburgs stand jedoch ein Militärlager im Stadtteil Oberhausen, das wohl um die Zeitenwende eines der Versorgungsdepots für den Alpenfeldzug war. Das Museum zeigt Waffen und Rüstungsteile aus diesem Lager.

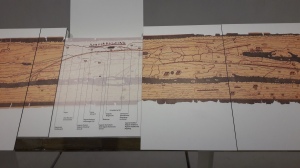

Die Römer erschlossen alle Gebiete, die sie eroberten, durch Straßen, um schnelle Truppenverlegungen zu ermöglichen. Gleichzeitig begünstigte das römische Straßennetz auch den Handel. Ein Highlight des ursprünglichen Museums ist ein vollständiges Faksimile der Tabula Peutingeriana, einer mittelalterlichen Kopie einer Straßenkarte des römischen Reichs. Hier im Zeughaus kann man anstelle des Originals einen Druck sehen, unter dem einige aufklappbare Fächer weitere Details enthüllen.

Unter den Objekten, die Augsburgs Bedeutung als Handelsplatz zeigen, findet man im Zeughaus einen Goldmünzenschatz, das Steinrelief mit der Darstellung Merkurs, des Gottes der Händler und Diebe, sowie die Reste einer Schiffsanlegestelle. Zur Datierung von Holzresten wie bei dieser Anlegestelle dient die Dendrochronologie. Das Vorgehen bei dieser Datierungsmethode, bei der das Alter der Holzstücke anhand ihrer Jahresringe bestimmt wird, wird hier an Beispielen näher erläutert.

Einen weiteren Einblick in die archäologische Forschung bietet das Projekt „Römische Großbronzen am UNESCO-Welterbe Limes“, in dessen Verlauf auch das absolute Highlight des römischen Museums in Augsburg untersucht wurde: ein bronzener, ursprünglich mit Blattgold überzogener Pferdekopf, der im 18. Jahrhundert in der Wertach gefunden wurde. Zunächst nahm man an, dass der Kopf zu einer Reiterstatue gehörte. Nach den neuen Materialanalysen und Vergleichen mit der vergoldeten Figur eines Genius des römischen Volkes, der einst einen Wagenkasten schmückte, geht man nun davon aus, dass der Pferdekopf zu einer Quadriga (einem Viergespann) gehörte, die ein Bogenmonument beim Forum krönte.

Ein weiterer Themenbereich widmet sich der Götterwelt der Römer. Die Römer verehrten unzählige Gottheiten, von denen sie auch einige aus anderen Kulturen übernahmen. Hier im römischen Museum Augsburgs wird diese Vielfalt beispielsweise durch Statuen, Weihesteine und Altäre für Mithras, Isis oder Jupiter, dem höchsten der römischen Götter, veranschaulicht.

Den Alltag der Römer zeigen zum einen das lebensgroße Modell eines römischen Speisezimmers (Triclinium) und zahlreiche Funde von Geschirr und Besteck. Zum anderen gibt uns das Museum mit Grabsteinen, Urnen und Grabbeigaben einen Einblick in den römischen Totenkult.

An der Rückwand des Ausstellungsraums stehen aufgestapelte Depotkisten für die zahlreichen Fundstücke, für die im Übergangsquartier des römischen Museums von Augsburg kein Platz ist. Hoffen wir, dass Augsburg in naher Zukunft in einem neueröffneten Museum wieder die ganze Bandbreite archäologischer Hinterlassenschaften aus der Geschichte der Stadt genießen kann.

Weitere Informationen:

https://kunstsammlungen-museen.augsburg.de/roemisches-museum